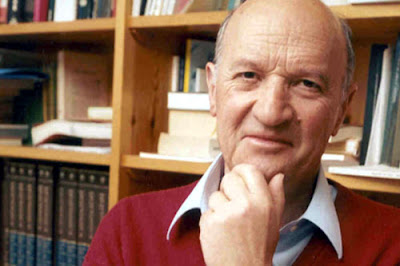

Domenico Losurdo: "Concentrer toutes les forces contre l'ennemi principal "

par Domenico Losurdo, président de l'association politique et culturelle MARX XXI

8 Mars 2017

https://www.marx21.it/internazionale/pace-e-guerra/lconcentrare-tutte-le-forzer-contro-lil-nemico-principaler/

"L'une des qualités fondamentales des bolcheviks [...], l'un des points fondamentaux de notre stratégie révolutionnaire est la capacité de comprendre à chaque instant quel est l'ennemi principal et de savoir comment concentrer toutes les forces contre cet ennemi."

(Rapport au 7e Congrès de l'Internationale communiste)

[Togliatti était avec Gramsci parmi les fondateurs du Parti communiste italien. Toujours aux côtés de Gramsci, leurs pensées et leur orientation politique ont contribué à faire du PCI le plus grand parti communiste du monde occidental. Il fut secrétaire presque continuellement depuis l'arrestation de Gramsci jusqu'en 1964, année de sa mort.]

1. Démocratie et paix ?

Il convient de commencer par la guerre froide. Pour clarifier l'époque, je me limiterai à quelques détails. En janvier 1952, pour sortir de l'impasse des opérations militaires en Corée, le président américain Harry S. Truman a eu une idée radicale qu'il a également transcrite dans une note de journal : un ultimatum pourrait être lancé à l'Union soviétique et à la République populaire de Chine, en précisant à l'avance qu'en cas de non-respect, "Moscou, Saint-Pétersbourg, Moukden, Vladivostock, Pékin, Shanghai, Port Arthur, Dalian, Odessa, Stalingrad et toutes les installations industrielles de la Chine et de l'Union soviétique seraient éliminées" (Sherry 1995, p. 182).

Il ne s'agissait pas d'un rêve, certes macabre, mais déconnecté de la réalité : dans ces années-là, l'arme atomique a été brandie à plusieurs reprises contre la Chine, qui s'était engagée à achever sa révolution anticoloniale et à obtenir l'indépendance nationale et l'intégrité territoriale. La menace était d'autant plus crédible que le souvenir d'Hiroshima et de Nagasaki était encore vif et terrible : les deux bombes atomiques avaient été larguées sur le Japon à l'agonie, mais avec les yeux - les historiens américains qui font autorité s'accordent sur ce point (Alperovitz 1995) - également ou principalement sur l'Union soviétique. En outre, l'Union soviétique et la République populaire de Chine n'étaient pas les seules à être menacées. Le 7 mai 1954, à Dien Bien Phu, au Viêt Nam, une armée populaire dirigée par le parti communiste a vaincu les troupes d'occupation de la France coloniale. À la veille de la bataille, le secrétaire d'État américain Foster Dulles avait déclaré au Premier ministre français Georges Bidault : "Et si nous vous donnions deux bombes atomiques" (à utiliser, bien sûr, immédiatement contre le Viêt Nam ?) (Fontaine 1968, vol. 2, p. 118).

Bien qu'ils n'aient pas reculé devant la perspective de l'holocauste nucléaire pour contenir la révolution anticoloniale (élément constitutif essentiel de la révolution démocratique), malgré tout cela, dans ces années-là, les États-Unis et leurs alliés ont propagé l'OTAN qu'ils avaient fondée comme une contribution à la cause de la démocratie et de la paix. C'est dans ce contexte qu'il faut replacer le discours prononcé par Togliatti en mars 1949 à la Chambre des députés, lors du débat sur l'adhésion de l'Italie à l'Alliance atlantique :

"L'essentiel de votre argumentation consiste à dire que les démocraties, comme vous les appelez, ne font pas la guerre. Mais, Messieurs, pour qui nous prenez-vous ? Croyez-vous vraiment que nous n'ayons pas un minimum de culture politique ou historique ? Il n'est pas vrai que les démocraties ne font pas la guerre : toutes les guerres coloniales des 19ème et 20ème siècles ont été faites par des régimes qualifiés de démocratiques. Ainsi, les Etats-Unis ont mené une guerre d'agression contre l'Espagne pour établir leur domination dans une partie du monde qui les intéressait ; ils ont mené une guerre contre le Mexique pour conquérir certaines régions où se trouvaient des sources considérables de matières premières ; ils ont mené une guerre pendant plusieurs décennies contre les tribus indigènes amérindiennes, pour les détruire, donnant un des premiers exemples du crime de génocide qui est maintenant qualifié juridiquement et devrait à l'avenir faire l'objet de poursuites judiciaires. "

Il ne faut pas non plus oublier "la croisade des 19 nations, comme l'appelait Churchill à l'époque" contre la Russie soviétique, et la guerre de la France contre le Vietnam, qui battait son plein à l'époque, était également bien visible (TO, 5 ; 496-97).

Ainsi, loin d'être synonymes de paix, les démocraties bourgeoises s'étaient rendues et se rendaient encore responsables de guerres souvent génocidaires. En tout cas, aux yeux du leader du communisme italien, prêter foi à la thèse selon laquelle la démocratie bourgeoise est à l'abri des pulsions guerrières, c'est manquer de "culture politique ou historique". Or, cette culture a bel et bien disparu quelques décennies plus tard. Au moment du déclenchement de la première guerre contre l'Irak, alors que le Parti communiste italien était sur le point de se dissoudre, l'un de ses illustres philosophes (Giacomo Marramao) déclarait dans "l'Unità" du 25 janvier 1991 : "Dans l'histoire, il n'est jamais arrivé qu'un État démocratique fasse la guerre à un autre État démocratique.

Le ton de cette déclaration n'admet ni réponse ni doute. Cependant, je me permets de citer Henry Kissinger, à qui l'on peut reprocher beaucoup de choses mais pas le manque de "culture politique ou historique" :

"Lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté, la plupart des pays d'Europe (y compris la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne) étaient gouvernés par des institutions essentiellement démocratiques. Cependant, la Première Guerre mondiale - une catastrophe dont l'Europe ne s'est jamais complètement remise - a été approuvée avec enthousiasme par tous les parlements (démocratiquement élus)" (Kissinger 2011, pp. 425-26).

En fait, la guerre n'a pas épargné même ceux qui aiment se célébrer comme les plus anciennes démocraties du monde. La Grande-Bretagne et les États-Unis ont été en guerre de 1812 à 1815. Et à cette occasion, c'est même l'un des pères fondateurs de la république nord-américaine, Thomas Jefferson, qui a appelé à une guerre "éternelle" et même totale contre la Grande-Bretagne, une guerre qui ne pourrait se terminer que par "l'extermination de l'une ou l'autre des parties". Il ne s'agit pas seulement d'une affaire aujourd'hui lointaine. Dans l'entre-deux-guerres, les États-Unis ont continué pendant un certain temps à considérer la Grande-Bretagne comme l'ennemi le plus probable. Le plan de guerre qu'ils ont élaboré en 1930 et signé par le général Douglas MacArthur envisageait même l'utilisation d'armes chimiques.

2. Les guerres coloniales

Relisons la déclaration de Marramao de 1991 : elle considère (à tort) que les guerres entre démocraties n'existent pas, alors qu'elle s'abstient sciemment de parler des guerres coloniales dont les soi-disant démocraties sont les protagonistes. Les guerres coloniales sont-elles des guerres ? Pour absoudre les démocraties, faut-il mettre les guerres coloniales sur le compte des peuples coloniaux, frappés par leur arriération et leur barbarie ?

À partir de 1935, Togliatti est appelé à s'occuper de l'agression de l'Italie fasciste contre l'Éthiopie (ou Abyssinie). Mussolini déclare vouloir contribuer à la diffusion de la civilisation européenne : il faut mettre fin à "l'esclavage millénaire" et au "pseudo-État barbare et nègre", c'est-à-dire l'État esclavagiste, dirigé par le "Négus des Nègres", le chef des négriers (Mussolini 1979, pp. 292-96). La propagande du régime ne se lasse pas d'insister : les "horreurs de l'esclavage" ne peuvent plus être tolérées ; à Milan, le cardinal Schuster bénit et consacre l'entreprise qui "au prix du sang a ouvert les portes de l'Ethiopie à la foi catholique et à la civilisation romaine" et, en abolissant "l'esclavage, a illuminé les ténèbres de la barbarie" (Salvatorelli, Mira, 1972, vol. 2, p. 254 et 294). Malgré l'utilisation massive de gaz moutarde et de gaz asphyxiants et le massacre à grande échelle de la population civile, la guerre a été célébrée comme une opération civilisatrice et humanitaire, non dépourvue d'éléments démocratiques, puisqu'elle a aboli l'esclavage. Nous sommes amenés à penser aux opérations humanitaires autoproclamées d'aujourd'hui.

Comment Togliatti réagit-il à une telle campagne ? En août 1935, dans son rapport (La lutte contre la guerre) au 7e Congrès de l'Internationale communiste, il observe :

"Pendant des décennies entières, les indigènes d'Afrique ont été soumis à un régime non seulement d'exploitation et d'esclavage, mais d'extermination physique pure et simple. Les années de crise ont accru les horreurs du régime colonial établi par les Européens sur le vaste continent noir. D'autre part, les fascistes, dans la guerre menée en Libye de 1924 à 1929, ont démontré sans équivoque les méthodes fascistes de colonisation. Ici aussi, le fascisme s'est révélé être la forme la plus barbare de la domination bourgeoise. La guerre italienne en Libye a été menée, du début à la fin, comme une guerre d'extermination des peuples indigènes" (TO, 3.2 ; 760).

Toujours génocidaires, même lorsqu'elles sont déclenchées par des pays à l'ordre libéral et démocratique, les guerres coloniales sont devenues, avec le fascisme, pleinement et consciemment génocidaires.

Par ailleurs, Togliatti reconnaît que "l'Abyssinie est un pays économiquement et politiquement arriéré". Certes, "il n'y a pas encore de trace d'un mouvement national révolutionnaire ou même d'un simple mouvement démocratique" ; le "régime féodal" est encore largement présent. Fallait-il alors soutenir ou au moins ne pas s'opposer à la soi-disant intervention civilisatrice et humanitaire ? Rien de tout cela. Au contraire, Togliatti s'est déclaré "prêt à soutenir la lutte pour la libération du peuple abyssin contre les brigands fascistes" (TO, 3.2 ; 761-2) ; et cela en tenant compte non seulement des infamies de l'expansionnisme et de la domination coloniale, mais aussi du fait que la lutte anticolonialiste, même si elle est menée par des pays et des peuples qui se trouvent encore de l'autre côté de la modernité, fait néanmoins partie intégrante du processus révolutionnaire mondial qui sape l'impérialisme (et le capitalisme).

Malheureusement, même cette leçon de Togliatti a été perdue. En 2011, l'OTAN est intervenue massivement contre la Libye de Kadhafi. Pour reprendre les mots d'un philosophe influent éloigné du communisme : "Nous savons aujourd'hui que la guerre a fait au moins 30 000 morts, contre les 300 victimes de la répression initiale" imputée au régime que l'Occident était déterminé à renverser (Todorov 2012). Susanna Camusso, secrétaire générale de la CGIL, et Rossana Rossanda, figure historique du "quotidien communiste" italien "il manifesto" (voir Losurdo 2014, ch. 1, § 10), ont demandé ou approuvé l'intervention dans cette guerre, également définie comme néocoloniale par de nombreux chercheurs, journalistes et organes de presse.

3. Une vision "baroque" de la lutte anti-impérialiste

Comme nous le savons, Togliatti a été l'un des principaux protagonistes du tournant qui, en 1935, a poussé l'Internationale communiste à identifier le nazi-fascisme comme l'ennemi principal et à promouvoir la politique du front uni et du front populaire contre lui. Il n'a pas été facile pour les communistes de prendre cette position. La propagande trotskiste ne s'est jamais lassée de la dénoncer comme une trahison de l'anticolonialisme parce qu'elle incluait les deux plus grands empires coloniaux de l'époque (les Britanniques et les Français) parmi les ennemis secondaires et même parmi les alliés potentiels de l'Union soviétique.

La résistance à la nouvelle politique s'est également manifestée dans d'autres directions. Prenons l'exemple de Carlo Rosselli. Dans les dernières années de sa vie, avant d'être assassiné par les assassins de Mussolini en juin 1937, le leader du libéral-socialisme n'était pas très éloigné des communistes, il regardait avec sympathie la "gigantesque expérience russe" de la "révolution socialiste" et de "l'organisation socialiste de la production" (Rosselli 1988, p. 381). Disons-le entre parenthèses, mais avec une clarté absolue : le socialisme libéral de Carlo Rosselli était tout à fait différent du socialisme libéral qui caractérisa plus tard Norberto Bobbio !

Et pourtant, au moins dans les premiers temps, Rosselli exprimait des réserves sur le virage de l'Internationale communiste, et il les exprimait au nom de l'orthodoxie révolutionnaire : "La thèse marxiste traditionnelle a été mise de côté et on a glissé de plus en plus vers la thèse de la "guerre démocratique". Le conflit actuel ne serait plus le résultat d'un conflit impérialiste, mais d'un conflit entre des États pacifistes (l'État prolétarien) et le fascisme, surtout le fascisme allemand". Les partis communistes, du moins "dans les pays alliés à la Russie, seront réduits à l'union sacrée" (Rosselli 1989-92, vol. 2, pp. 328-29). Autrement dit, en brandissant l'étendard de l'unité antifasciste, les communistes faisaient leurs les mots d'ordre patriotiques qu'ils avaient condamnés pendant la Première Guerre mondiale.

Cette façon d'argumenter perdait de vue ou ne comprenait pas les changements radicaux qui avaient eu lieu dans le cadre international. C'est ce même libéral-socialiste qui écrivait, le 9 novembre 1934, que "la chute du régime soviétique constituerait un immense malheur que nous devons contribuer à éviter" (Rosselli 1988, p. 304). Par rapport à 1914, une nouvelle contradiction était intervenue, celle entre le capitalisme et le socialisme. Et ce n'est qu'un aspect. Vingt ans plus tôt, après avoir défini la Première Guerre mondiale comme une "guerre entre patrons d'esclaves, pour la consolidation et le renforcement de l'esclavage" colonial, Lénine avait ajouté : "L'originalité de la situation réside dans le fait que, dans cette guerre, les destinées des colonies sont décidées par la lutte armée sur le continent" (LO, 21 ; 275 et 277) : seuls les "patrons d'esclaves", les grandes puissances colonialistes et impérialistes, en avaient l'initiative. Ce n'était plus vrai à la veille et au moment de la Seconde Guerre mondiale : promue par la révolution d'Octobre, la révolution anticolonialiste mondiale avait déjà commencé ; les esclaves coloniaux avaient quitté leur condition de passivité et de résignation. C'est-à-dire qu'à côté de la contradiction inter-impérialiste, caractéristique de la première guerre mondiale, agissaient à la fois la contradiction entre le capitalisme et le socialisme et la contradiction entre les grandes puissances colonialistes d'une part et les esclaves coloniaux en révolte d'autre part. Cette dernière contradiction est devenue d'autant plus aiguë que les puissances impérialistes à l'offensive (l'Allemagne hitlérienne, l'impérialisme japonais, l'Italie fasciste) prétendaient reprendre et radicaliser la tradition coloniale, en soumettant et en réduisant en esclavage même des peuples de civilisation ancienne (comme la Russie et la Chine). Même un pays comme la France risquait l'asservissement colonial ou néocolonial. Lénine l'avait quelque peu prévu. En 1916, alors que l'armée de Guillaume II est aux portes de Paris, le grand révolutionnaire russe réaffirme d'une part le caractère impérialiste du conflit mondial en cours, et attire d'autre part l'attention sur un renversement possible : si le gigantesque affrontement se termine "par des victoires de type napoléonien et la soumission de toute une série d'États-nations capables d'une vie indépendante [...], alors une grande guerre nationale serait possible en Europe" (LO, 22 ; 308). C'est ce scénario qui s'est déroulé dans une grande partie du monde entre 1939 et 1945 : les victoires de type napoléonien remportées par Hitler en Europe et par le Japon en Asie ont fini par provoquer, dans les deux cas, des guerres de libération nationale. Ignorant la multiplicité des contradictions et leur imbrication, Rosselli définit en octobre 1934 la "phase historique que nous traversons" comme "la phase du fascisme, des guerres impérialistes et de la décadence capitaliste" (Roselli 1988, p. 301). Si la référence à la "décadence capitaliste" fait peut-être allusion à l'émergence de la Russie soviétique, le tableau dressé ici ignore totalement la révolution anticoloniale et les guerres de résistance et de libération nationale.

Ce n'est peut-être pas seulement la difficulté à comprendre les nouveaux développements de la situation internationale qui explique la résistance au tournant de 1935. C'est précisément parce qu'il se caractérise par l'ambition de fournir une lecture unitaire de la totalité sociale et historique que le marxisme est parfois lu (et déformé) comme une clé qui simplifie et aplatit la complexité des processus historiques et sociaux. Gramsci (1975, p. 1442) a attiré l'attention sur la "déviation infantile de la philosophie de la praxis" qui, en ignorant le rôle des idées et des idéologies, nourrit la "conviction baroque que plus on a recours à des objets "matériels", plus on est orthodoxe" et fidèle au matérialisme historique. C'est une page mémorable, tant sur le plan stylistique que philosophique : les champions autoproclamés de l'orthodoxie sont raillés en tant qu'adeptes d'une "conviction baroque" ! Cela peut malheureusement aussi se manifester à un autre niveau : dans l'analyse des relations internationales, il ne manque pas de ceux qui se considèrent comme des champions d'autant plus conséquents de l'anti-impérialisme que la liste qu'ils dressent des pays impérialistes, tous placés sur le même plan, est longue !

Il va sans dire qu'une telle vision baroque était totalement étrangère à Lénine. En 1916, Lénine, en distinguant le colonialisme classique du néocolonialisme, souligne que ce dernier ne repose pas sur une "annexion politique" mais sur une "annexion économique", et cite à cet égard l'exemple du Portugal ainsi que de l'Argentine, cette dernière étant "en fait un "vassal" de l'Angleterre" (LO, 23 ; 41-42). Le grand révolutionnaire n'ignorait certainement pas que le Portugal possédait également un empire colonial (contre lequel, bien entendu, la lutte devait se poursuivre) ; cependant, l'aspect principal (à ne jamais perdre de vue) était l'assujettissement néocolonial du Portugal, qui était en quelque sorte devenu une partie, économiquement parlant, de l'Empire britannique. D'autre part, nous avons vu Lénine, en 1916, émettre l'hypothèse de l'assujettissement néocolonial infligé par l'Allemagne de Guillaume II à un pays comme la France, qui détenait elle-même un vaste empire colonial.

C'est cette leçon de Lénine que Togliatti avait derrière lui lorsqu'il critiquait ce que l'on pourrait appeler la vision baroque de l'anti-impérialisme :

" Une des qualités fondamentales des bolcheviks [...], un des points fondamentaux de notre stratégie révolutionnaire, c'est la capacité de comprendre à chaque instant quel est l'ennemi principal et de savoir concentrer toutes les forces contre cet ennemi " (TO, 3.2 ; 747).

Il convient d'ajouter immédiatement qu'il ne s'agit pas d'une déclaration isolée, même si elle est extraordinairement efficace. Il faut savoir qu'au moment où Togliatti énonce le virage de Salerne, Pietro Badoglio est encore chef du gouvernement italien, qui ne porte pas par hasard le titre, entre autres, de duc d'Addis-Abeba : il a participé aux délires et aux crimes impériaux du fascisme. Et pourtant, ce chapitre infâme de l'histoire est passé après l'urgence de la lutte de libération nationale contre le régime d'occupation imposé à l'Italie par le Troisième Reich avec la complicité de Mussolini.

4. Togliatti, Staline et la guerre froide

Nous pouvons maintenant comprendre l'attitude de Togliatti après le début de la guerre froide. L'année la plus embarrassante pour lui est sans doute 1952. C'est l'année où deux déclarations de Staline, difficilement conciliables, sont tombées à l'eau. Prenant brièvement la parole lors du 19e congrès du PCUS et dénonçant la subalternité des alliés ou vassaux européens et occidentaux de Washington, le dirigeant soviétique appelle les partis communistes à brandir l'étendard de l'indépendance nationale et des libertés démocratiques "jetées par-dessus bord" par la bourgeoisie de leur pays. C'est en des termes sensiblement différents que Staline s'exprime, toujours l'année précédant sa mort, dans Les problèmes économiques du socialisme en URSS (§ 6) : plutôt que de se résigner à l'hégémonie incontestée exercée par les États-Unis, les autres puissances capitalistes la contesteront ; plus aiguës que la contradiction entre le capitalisme et le socialisme lui-même, les contradictions inter-impérialistes provoqueront tôt ou tard une nouvelle guerre mondiale, comme ce fut le cas en 1914 et en 1939 ; tout cela confirmant le caractère inévitable de la guerre dans le capitalisme.

Comme nous le savons, les choses se sont déroulées exactement à l'inverse des prédictions des Problèmes économiques du socialisme en URSS : ce n'est pas le camp impérialiste qui s'est désintégré, mais le camp socialiste ; le danger le plus grave de guerre mondiale n'est pas dû à la lutte pour l'hégémonie entre les grandes puissances capitalistes, mais à la prétention des États-Unis de contenir et de repousser le socialisme et la révolution anticoloniale (pensons à la crise de 1962, dont l'épicentre n'était pas par hasard à Cuba) ; le contrôle exercé par Washington sur ses alliés et ses vassaux n'a pas disparu et s'est même renforcé, comme le montrent la fin peu glorieuse de l'aventure anglo-française de Suez en 1956 (avec l'extension de la domination américaine au Moyen-Orient) et la disparition du défi gaulliste en France. L'erreur logique contenue dans Les problèmes économiques du socialisme en URSS est évidente : de la prémisse de l'inévitabilité de la guerre dans le capitalisme ne découle nullement la conclusion que l'affrontement entre les puissances impérialistes est toujours à l'ordre du jour, comme si un tel affrontement n'impliquait jamais, ou seulement pour une courte période, la distinction entre les vainqueurs et les vaincus. Par exemple, après la défaite de ce que Lénine appelle "l'impérialisme napoléonien" (LO, 22 ; 308), l'impérialisme britannique est resté pendant près d'un siècle pratiquement sans rivaux. Et a fortiori sans rivaux sérieux dans le domaine impérialiste sont restés les États-Unis après la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui a vu la défaite de l'Allemagne, du Japon et de l'Italie, mais aussi la saignée et l'affaiblissement sévère de la Grande-Bretagne et de la France. Il n'en reste pas moins qu'en 1952, Staline a esquissé deux scénarios opposés : le premier, portant sur l'Europe de l'époque, mettait en accusation la bourgeoisie pour sa capitulation face à la politique de guerre et d'oppression de Washington ; portant essentiellement sur l'avenir, le second scénario dénonçait le caractère foncièrement belliciste des différentes bourgeoisies, toutes placées sur un pied d'égalité.

Dans son rapport du 10 novembre 1952 au Comité central du PCI, Togliatti invitait à ne pas tirer de "conséquences erronées" de la thèse de l'inévitabilité de la guerre (réitérée par Staline dans Les problèmes économiques du socialisme en URSS) et à ne pas perdre de vue la tâche concrète et immédiate de la lutte pour sauver la paix alors menacée par la politique agressive mise en œuvre par les États-Unis contre le camp socialiste et contre la révolution anticoloniale (TO, 5 ; 707). C'est pourquoi le leader du communisme italien se réfère d'abord et presque exclusivement à l'autre intervention de Staline, celle qui appelle les communistes à défendre l'indépendance nationale et la démocratie politique elle-même menacée par la vague maccarthyste qui menace de traverser l'Atlantique et d'investir aussi l'Italie et l'Europe occidentale.

En réalité, Togliatti avait déjà commencé à élaborer cette ligne politique avant l'intervention de Staline au 19e Congrès du PCI. Dans son Rapport au 7e Congrès du PCI, tenu du 3 au 8 avril 1951, il avait dénoncé l'impérialisme américain, qui s'était engagé à "perturber tout le processus de développement et de transformation de la démocratie italienne" et avait exigé une politique "d'indépendance de l'Italie, d'indépendance de notre patrie vis-à-vis de quiconque veut soumettre notre économie et notre vie politique à ses intérêts et à ceux d'un impérialisme étranger" (TO, 5 ; 591 et 601). De nombreux indices suggèrent que c'est Togliatti qui a influencé Staline qui, à la tribune du 19e Congrès, a appelé les communistes occidentaux à relever la bannière de la démocratie et de l'indépendance nationale abandonnée par la bourgeoisie. Bien entendu, plus tard, dans son rapport au Comité central du PCI du 10 novembre 1952, Togliatti insiste avec encore plus de force, en pointant du doigt les "réactionnaires de notre bord", les réactionnaires italiens et européens :

"Le camarade Staline a arraché leur masque, il a mis en lumière le fait qu'ils ont jeté par-dessus bord tout ce qu'il pouvait y avoir dans le passé dans l'action des groupes bourgeois libéraux et démocratiques, ils ont jeté par-dessus bord le drapeau de la liberté et de l'indépendance des peuples et nous ont donc confié la tâche de ramasser ces drapeaux et de les porter en avant, d'être les patriotes de notre pays et de devenir ainsi la force dirigeante de la nation" (TO, 5 ; 705).

A la lumière des considérations précédentes, on peut cependant dire qu'en citant Staline, Togliatti se citait aussi et peut-être surtout lui-même. La ligne qui se dégage est claire mais pas nouvelle : il faut avant tout lutter contre ceux qui entendent "étrangler la liberté et vendre l'indépendance du pays", qui sont prêts à tolérer la transformation de l'Italie "en une colonie soumise à l'impérialisme étranger" ; il faut frapper et neutraliser les "groupes dirigeants des pays soumis aux Etats-Unis d'Amérique" (O.T., 5 ; 705-6). L'objectif poursuivi par ce dernier pays est défini comme suit : il s'agit de

"la conquête de la domination sur le monde entier [...] ; l'assujettissement économique, politique et militaire, donc, de toute une série de pays qui, jusqu'à hier, étaient des pays indépendants et aussi du capitalisme développé comme la France et l'Italie ; la préparation d'une attaque contre l'Union soviétique, contre la Chine, contre les pays de la démocratie populaire. Concrètement, pour préparer les forces nécessaires à cette attaque et réaliser ses objectifs, l'impérialisme américain a organisé des bases militaires dans le monde entier, envoie ses troupes et les fait stationner dans des pays qui, hier encore, étaient indépendants et n'auraient jamais toléré l'occupation de troupes étrangères" (TO, 5 ; 708).

Ce serait une grave erreur de lire ce texte comme une banale tirade de propagande. Nous sommes au contraire en présence d'une réflexion théorique et politique : ce qui définit l'impérialisme, ce n'est pas seulement l'hostilité à l'égard du camp socialiste et de la révolution anticoloniale ; précisément parce qu'il se caractérise aussi par la course à l'hégémonie, l'impérialisme peut entraîner l'assujettissement colonial ou semi-colonial de "pays capitalistes indépendants et même développés comme la France et l'Italie", et même d'un pays comme la France (qui disposait en 1952 d'un vaste empire colonial). La contradiction entre pays "à capitalisme développé" n'est pas nécessairement et exclusivement une contradiction inter-impérialiste, elle peut aussi être la contradiction entre un impérialisme particulièrement puissant et agressif et une colonie ou semi-colonie potentielle. Ce serait un embellissement inadmissible de l'impérialisme que de penser qu'il refuse a priori la transformation d'un pays "à capitalisme développé" en colonie ou semi-colonie. Togliatti connaissait bien la polémique de Lénine contre Kautsky : "c'est une caractéristique de l'impérialisme [...] son empressement non seulement à conquérir des territoires agraires [comme le prétendait Kautsky], mais aussi à mettre la main sur des pays fortement industrialisés", notamment parce que cela peut affaiblir "l'adversaire" (LO, 22, 268).

Sur la base d'un bilan historique et théorique précis, afin d'éviter que l'Italie ne soit entraînée par l'impérialisme américain dans une guerre contre l'Union soviétique ou la Chine populaire, Togliatti lance un appel à la mobilisation la plus large possible : "Le mouvement dont l'Italie a besoin doit être un mouvement des grandes masses populaires, à tous les partis, à tous les groupes sociaux, pour le salut de la paix. Même les citoyens les plus éloignés de nous aujourd'hui peuvent et doivent être amenés à travailler pour cette cause". Et ainsi : "C'est à nous, le parti de la classe ouvrière, de reconnaître et de défendre les intérêts de la nation tout entière, en ce moment comme dans les moments les plus graves du passé" (TO, 5 ; 602 et 578). S'agit-il d'un renoncement à la lutte des classes ? La réponse à cette objection possible fut rapide : "Non, il n'y a pas de contraste entre une politique nationale et une politique de classe du Parti communiste" (TO, 5 ; 590). Togliatti connaissait trop bien "Que faire ?" pour s'aplatir sur une lecture tradionale de la lutte des classes. Surtout, en Union soviétique, il avait pu suivre directement l'épopée de la résistance à Moscou, Leningrad, Stalingrad contre la tentative du Troisième Reich de raviver et de radicaliser la tradition coloniale en Europe de l'Est, en réduisant le peuple soviétique tout entier à la condition d'esclave au service de la race autoproclamée supérieure. Togliatti a bien compris que la Grande Guerre Patriotique était l'une des plus grandes luttes de classe non seulement du 20ème siècle mais aussi de l'histoire mondiale.

Il convient de noter qu'en novembre 1938, alors que l'impérialisme japonais tentait de soumettre le peuple chinois dans son ensemble à une domination coloniale barbare et à l'esclavage, Mao Zedong a théorisé "l'identité entre la lutte nationale et la lutte des classes" dans de telles circonstances. Tout comme la Grande Guerre patriotique, la guerre de résistance contre l'impérialisme japonais compte parmi les plus grandes luttes de classe non seulement du XXe siècle, mais aussi de l'histoire mondiale (Losurdo 2013, ch. VI, §§ 7-8). Togliatti ignorait très certainement le texte du dirigeant communiste chinois qui vient d'être cité ; il est d'autant plus significatif qu'il arrive aux mêmes conclusions à partir d'une analyse concrète de la situation concrète.

5. L’impérialisme américain et les dangers croissants de guerre

Soyons clairs : il ne s’agit pas de se livrer au jeu des analogies. Aussi, pour comprendre le cadre politique d'aujourd'hui, nous devons procéder à une analyse concrète de la situation concrète. C’est une tâche qui reste largement à accomplir. Cependant, on peut déjà définir quelques points fixes.

Il va sans dire qu'il ne faut pas se lasser de dénoncer le rôle infâme de pays comme l'Allemagne et l'Italie dans le démembrement et la guerre contre la Yougoslavie, ou le rôle infâme de l'Italie dans la guerre contre la Libye et de l'Allemagne dans le coup d'État en Ukraine. ; sans parler du rôle infâme de la France sous Sarkozy puis sous Hollande dans la guerre contre la Libye et la Syrie. Mais toutes ces infamies néocoloniales et bien d’autres ont été rendues possibles par la puissance militaire excessive et le rôle hégémonique des États-Unis, qui les ont parfois favorisées de manière plus ou moins directe. Et pourtant, face au danger d’une guerre à grande échelle qui se profile à l’horizon, on ne peut manquer de prendre en compte les profonds changements survenus par rapport au passé.

À la veille de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, deux coalitions militaires s’opposaient ; il n’existe aujourd’hui pratiquement qu’une gigantesque coalition militaire (l’OTAN), qui s’étend de plus en plus et qui reste sous le contrôle de fer des États-Unis. A la veille de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, les principaux pays capitalistes s'accusaient mutuellement de déclencher la course aux armements ; Mais aujourd’hui, les États-Unis reprochent à leurs alliés de ne pas consacrer davantage de ressources au budget militaire et de ne pas accélérer suffisamment la politique de réarmement. Clairement, la guerre à laquelle pense Washington n'est pas la guerre contre l'Allemagne, la France ou l'Italie, mais celle contre la Chine (le pays né de la plus grande révolution anticoloniale et dirigé par un parti communiste expérimenté) et/ou la Russie (qui avec Poutine a commis l'erreur, du point de vue de la Maison Blanche, de se débarrasser du contrôle néocolonial auquel Eltsine s'était plié ou adapté). Et cette guerre à grande échelle, qui pourrait même franchir le seuil nucléaire, les États-Unis espèrent, le cas échéant, pouvoir la mener avec la participation subalterne, à leurs côtés et sous leurs ordres, de l'Allemagne, de la France, de l'Italie et d'autres pays de l'OTAN.

C'est donc contre le danger d'une guerre déclenchée par la superpuissance qui, seule au monde, continue de se considérer comme la « nation choisie par Dieu », par la superpuissance qui a longtemps aspiré à se garantir « la possibilité d'un premier frappe nucléaire » impunie (Romano 2014, p. 29), par la superpuissance qui a également installé dans notre pays des bases militaires et des armes nucléaires contrôlées directement ou indirectement par Washington, c’est contre ce danger concret de guerre que nous sommes appelés à lutter. Et nous pourrons faire face à ce danger croissant avec d'autant plus d'efficacité que nous serons capables de prendre en compte, en l'adaptant évidemment à la situation actuelle, la grande leçon de Palmiro Togliatti.

Références bibliographiques

Gar Alperovitz 1995

The Decision to Use the Atomic Bomb and the Architecture of an American Myth, Knopf, New York

André Fontaine 1968

Histoire de la guerre froide (1967); tr. it., di Rino Dal Sasso, Storia della guerra fredda. Dalla guerra di Corea alla crisi delle alleanze, il Saggiatore, Milano

Antonio Gramsci 1975

Quaderni del carcere, ed. critica a cura di Valentino Gerratana, Einaudi, Torino

Henry Kissinger 2011

On China, The Penguin Press, New York

Vladimir I. Lenin 1955-70

Opere complete, Editori Riuniti, Roma (a questa edizione si rinvia direttamente nel testo, facendo precedere dalla sigla LO l’indicazione del volume e della pagina)

Domenico Losurdo 2013

La lotta di classe. Una storia politica e filosofica, Laterza, Roma-Bari

Domenico Losurdo 2014

La sinistra assente. Crisi, società dello spettacolo, guerra, Carocci, Roma

Benito Mussolini 1979

Scritti politici, a cura di Enzo Santarelli, Feltrinelli, Milano

Sergio Romano 2014

Il declino dell’impero americano, Longanesi, Milano

Carlo Rosselli 1988

Scritti politici, a cura di Zeffiro Ciuffoletti e Paolo Bagnoli, Guida, Napoli

Carlo Rosselli 1989-92

Scritti dell’esilio, a cura di Costanzo Casucci, Einaudi, Torino

Luigi Salvatorelli, Giovanni Mira 1972

Storia d’Italia nel periodo fascista (1964), Oscar Mondadori, Milano, 2 voll.

Michael S. Sherry 1995

In the Shadow of War. The United States Since the 1930s,Yale University Press, New Haven and London

Tzvetan Todorov 2012

La guerra impossibile, in «la Repubblica» del 26 giugno, pp. 1 e 29

Palmiro Togliatti 1973-84

Opere, a cura di Ernesto Ragionieri, Editori Riuniti, Roma (a questa edizione si rinvia direttamente nel testo, facendo precedere dalla sigla TO l’indicazione del volume e della pagina)

Commentaires

Enregistrer un commentaire